“鸡”思妙想,探寻表演

——小班《小鸡,你好》班本戏剧课程故事

颜静娟

一、课程背景:

本主题来源于一首歌曲——《小鸡出壳》,这首歌曲中的歌词通俗易懂,幼儿从中了解到了小鸡出壳时憨态可掬的样子,并跟着学了起来:“小鸡宝宝要出壳,它要怎么做?小脚蹬一蹬,屁股顶一顶,翅膀甩一甩……”律动节奏的明快,幼儿易于用动作来表现,这就成为了我们进行戏剧创作的素材。

同时,在表演的时候,孩子们之间对话也引起了我们老师的关注:“小鸡是鸡妈妈生的”;“小鸡的羽毛是黄色的”;“小鸡长大了就会生下鸡蛋,我每天都吃”;“不是,小鸡是从鸡蛋里孵出来的”;“小鸡长大后都是母鸡么”……小鸡是日常生活中比较常见的家禽,但幼儿对小鸡的认知仅是感性经验,小鸡生长过程、小鸡的习性等知识并不了解。此外,对于刚入园的幼儿来说,有关小鸡以及戏剧活动的相关经验比较缺乏,因此需要教师提供相关的经验支撑。比如,教师可以通过创设生活化、游戏化、趣味性的情境或利用日常生活活动,让幼儿有机会运用多种感官来感知和探索小鸡的主要特征,教师应支持和引导幼儿尝试用肢体动作来表现小鸡的特征。

一只小鸡就是一个讲不完的故事。于是我们追随孩子的兴趣和需要,和他们一起走进小鸡的世界,开始了一段精彩纷呈的探索之旅……

二、课程目标:

1.能运用多种感官探索与表现小鸡及其他动物的主要特征。(认知——戏剧话题)

2.尝试用肢体动作和表情等多种方式创造性地表现出小鸡和朋友们笨拙可爱的造型,并模仿小鸡出壳时的各种样子。(表达能力——肢体与表情)

3.在教师的指导下能明确自己所表达、创作或表演的角色,并坚持做好自己的戏剧工作。(情感态度——责任感)

4.能在教师的帮助下积极想办法,运用已有的生活经验,解决简单的戏剧冲突。(思考能力——想象)

5.探索戏剧情境中小鸡、鸡妈妈、小刺猬等不同角色的音色,能较为形象地表达角色的特有情感。(表达能力——言语与声音;情感态度——角色情感)

6.在戏剧活动中尝试与同伴合作完成戏剧任务,感受戏剧活动的快乐。(合作能力)

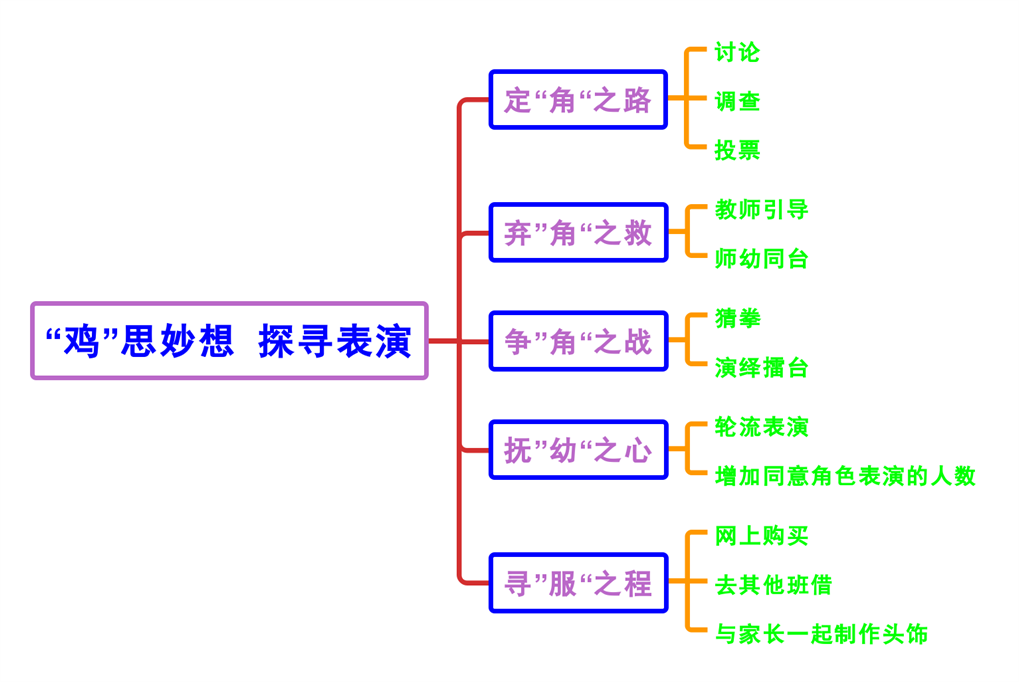

三、课程框架:

四、课程实施:

故事一:定“角”之路

随着《小鸡,你好》这一班本戏剧课程的深入,孩子们对故事中的小动物有了一定的了解,我们对绘本的故事情节和动物故事对话,进行了内容的整合,形成了适合小班幼儿年龄特点的文本故事剧本。我们还做了一个“关于我想演的小动物”大调查,来听听孩子们的心声。

朱唐安:“我想演小鸡球球,它长得可爱。”

缪润希:“我也想演小鸡球球,它是好人。”

陈烁羽:“球球它会帮助其他小动物。”

李佳淇:“小鸡球球走路一跳一跳的,很好玩。”

【分析】从调查的结果中可以看出,孩子们选择都集中在“小鸡”上,这是幼儿内心最真实的想法,即使与教师想要达成的目标相去甚远,我们也不会去否定和质疑。我们倾听每个幼儿的声音,尊重每个幼儿的选择,让每个幼儿都参与进来,这是我们在戏剧之旅中始终践行的理念。

故事二:弃“角”之救

老 师:“那你们为什么不愿意演狐狸和刺猬呢?”

陈烁羽:“狐狸太坏了。”

“狐狸是坏人,它要偷吃小鸡,”王梓桓补充道:“刺猬长得太难看了。”

听到孩子们这么童言无忌地讨论着,我对他们说:“每一个小动物都有它们可爱的一面,我们要看到他们的优点,而且,这只是一个表演,老师可以和你们一起演,老师先来演狐狸和刺猬,谁愿意和我们一起演。”听了我的话,有几个小朋友举起了手,愿意尝试这两个角色。

【分析】在表演的时候,要让孩子理解这个色,大胆开心地去表演,而不是刻意让孩子做自己不愿意做的事情,倘若老师给孩子分配到哪个就上他表演哪个触的话,这样只会太拘束于幼儿,因此,就会出现孩子争着、吵着要去演大家喜欢的角色。当然,我们都知道一个好的故事,都会有两个赖触,这样才能衬托出主角的品质。孩子也是如此,我们要打动孩子,让孩子心服口服的接受自己的角色,只有通过老师的开导或让孩子自己去探索。只有信任孩子,放手让孩子们自由去探索了,他们才会发挥出色中的主动性、创造性。同时,教师也可以角色身份参加到游戏中去,既可为幼儿增添游戏情趣,又能增进师生友谊,便于指导游戏和了解幼儿,促进游戏向深层次发展。

故事三:争“角”之战

通过前期的调查和讨论,“小鸡球球”还是成为了热门之选,也有一些小朋友“跑票”了,选择了“狐狸”和“刺猬”的扮演,这么多人要演“小鸡”,怎么办?

缪润希:“我们可以猜拳,谁赢谁就演小鸡。”

欧昊霖:“不行不行,这个不公平。”(因为欧昊霖有过猜拳失败的经历)

王梓桓:“要不我们来比赛,看谁做的最好就让他演。”

王梓桓的提议得到了小朋友的一致赞同,就这样,一场“争角之战”悄然在进行着……

【分析】虽然是小班的孩子,但是,老师并没有过多的干预幼儿,而是把孩子推在前面,让他们自己做决定,征求他们的意见。事实证明,这取得了很好的效果。我们认为,虽然是小班的孩子,但是,从以往游戏中可以看出,他们也有自己的想法,所以,我们教师要支持他们按自己的想法做事,必要时可以提供一定的条件,帮助他们自己的事情尽量放手让他们自己做,即使做得不够好,也可以给予适时的指导,让他们在做事中树立自尊和自信。

故事四:抚“幼”之心

通过前期的比拼,有的孩子得到了自己喜欢的角色,而有些孩子在失利之后,就显得闷闷不乐,有点伤心,难过。看到孩子们不同的心情,我把他们聚集到一起,商量着怎样才能让大家都能表演自己喜欢的角色。

王歆甜:“每个人可以演一会儿,再交换。”

陆星吟:“老师,可以把演的不好的小朋友去掉。让好的小朋友演。”

杨老师:“那这样不是又有小朋友要伤心了。”

颜老师:“我们可不可以在每次的表演时几个小朋友一起演呢?”

缪润希:“可是小鸡的衣服只有一件,不够。”

朱唐安:“我可以让妈妈在网上再买一件。”

陈烁羽:“我们可以去其他班借。”

缪润希:“我可以和妈妈一起做,我妈妈是老师,她的手可厉害了!”

于是,在孩子们的讨论下,角色的不足不但解决了,还解决了服饰问题,一场寻“服”之路即将开启……

【分析】走过了一段对角色争抢之旅后,孩子在表演中遇到问题,已经不会在出现争吵的现象了,而是通过自己的经验,寻找解决的办法。教师坚持以儿童的立场为出发点,倾听幼儿的声音,着眼幼儿已有经验的同时不断拓展出新的“寻服”经验,满足幼儿不断变化的发展需求,使之获得预设之外的有益经验。

故事五:寻“服”之程

第二天早操一做完,孩子们就开始了到其他班级去借服装了。可是,在小班组借了一圈,都没借到。

教 师:“为什么没有借到服装?”

缪润希:“他们班老师说没有。”

教 师:“那你们去借的时候是怎么说的呢?”

缪润希:“你们有小鸡的服装吗?”

教 师:“这样说,好么?你是向谁借呢?”

陈烁羽:“我们没有礼貌,没叫老师,老师可能不高兴。”

朱唐安:“对的,我们借东西的时候要有礼貌。”

于是,孩子们开启了第二次的借服装之旅,他们来到中一班……

缪润希:“老师,我们演小鸡,可是衣服不够,你们班有么?”

中一班老师:“没有诶!”(事先已经和老师说过,不要一下子答应)

朱唐安:“老师,你能帮我们找找么。”

陆星吟:“老师,麻烦你帮我们找找吧,谢谢您了!”

经过一番谈话后,中一班陆老师终于在表演区的服装间找到了两件小鸡的服装,孩子们高兴地接过服装,并鞠躬表示感谢。在接来下的几天内,孩子们也带来了妈妈从网上买的服装,和妈妈一起动手做的头饰。

【分析】在戏剧表演的过程中,我们应该让孩子成为舞台的主人。教师最大限度的为幼儿创设主动探究、迁移生活经验、承相责任的机会。及时肯定幼儿的能力,并和孩子成为戏剧表演的共同体,与幼儿共同接受挑战,共同成长。我们的表演还在继续……

五、课程感悟:

《纲要》中指出“教育活动内容的选择既适合幼儿的现有水平,又有一定的挑战性;既符合幼儿的现实需要,又有利于其长远发展;既贴近幼儿的生活,选择幼儿感兴趣的事物和问题,又有助于拓展幼儿的经验和视野。”

本次课程我们从戏剧表演中最常出现的问题“争抢同意角色”入手,让每个幼儿都能参与戏剧表演的探究,自己去解决表演中遇到问题。整个过程都以幼儿实践探究与操作为主,老师充当的角色不是一个高控的指挥者,更多的是游戏的关注、支持与参与者,始终保持对表演游戏有极大的兴趣,启发和鼓励孩子们进行游戏。

儿童戏剧本身就是游戏,孩子身在其中是愉悦的、享受的,各种经验在游戏中自然习得,学习的主体性、主动性也在游戏中得以体现和培养,知识技能及综合应用能力也在游戏中提升。一本绘本,一个故事,一段不同寻常的人生体验;一场剧幕,一个角色,一次身体和思想的对话,一个舞台,一束追光,一席奇妙而美好的成长之地。让每个孩子在表演的过程都能获得独特的成长果实!